秋高气爽、气候干燥,是一年中最宜人的季节。然而,随着昼夜温差加大、气温转凉,多种传染病也悄然进入高发期。在校园生活中,学习节奏紧张、宿舍密集、空气流通不畅,都容易为病原微生物传播提供“可乘之机”。秋冬季防病关键在“早预防、早发现、早隔离”。

为呵护同学们的身体健康,本期健康宣教带你了解几类秋冬季高发的传染病及其科学防控要点。

一、呼吸道传染病

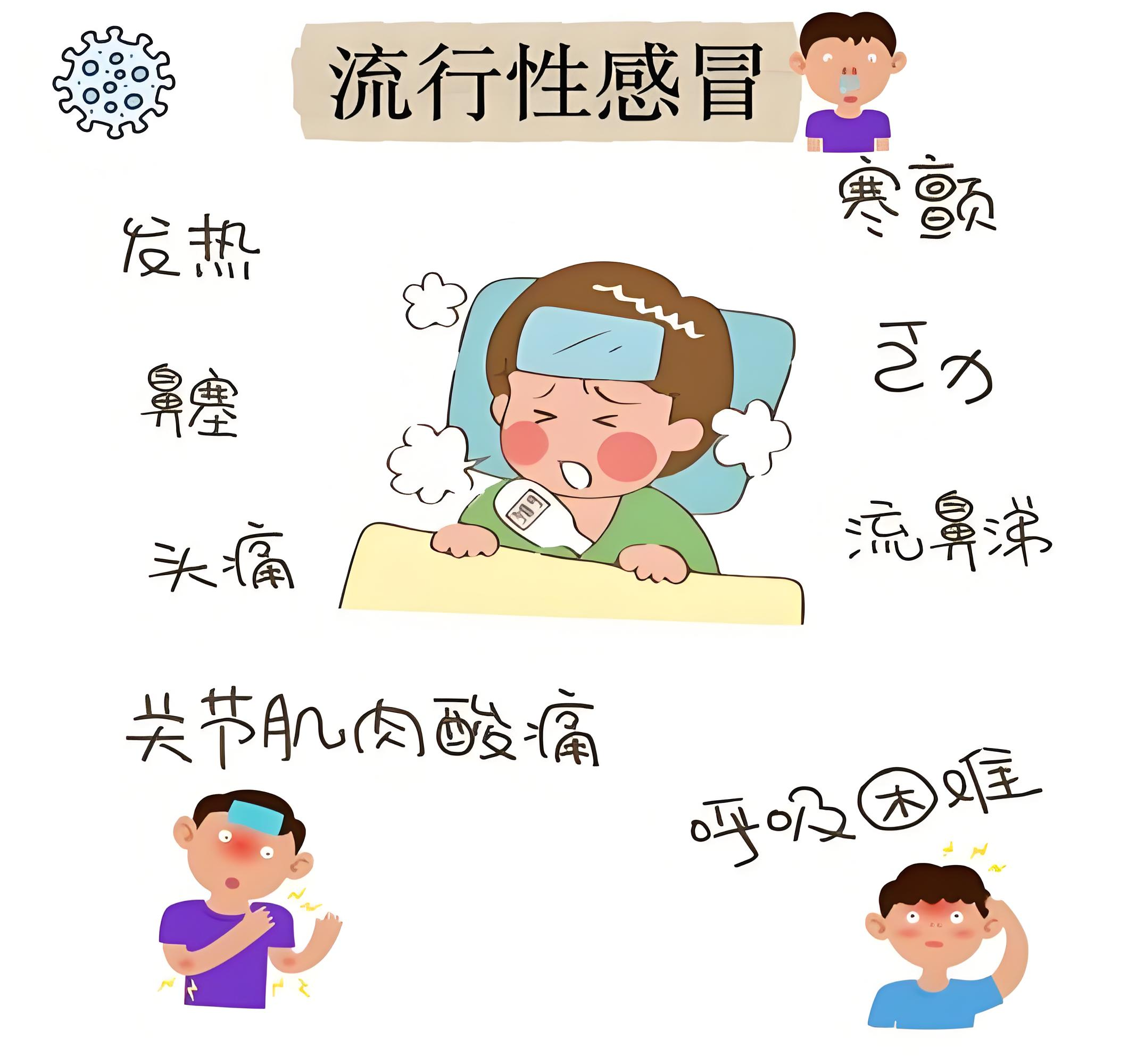

(一)流行性感冒

秋冬是流感病毒活跃的季节。其传播速度快、感染人数多,常在宿舍、教室、图书馆等人群密集场所造成聚集性疫情。

症状:突然发热(可达39℃以上)、头痛、全身酸痛、咳嗽、乏力,部分患者伴有咽痛、鼻塞、流涕等。

预防措施:每年接种流感疫苗是最有效的预防方式;勤洗手、勤通风,避免与感冒者密切接触;均衡饮食、适量运动,保持充足睡眠,提高免疫力;出现发热、咳嗽时,佩戴口罩并及时就诊,避免带病上课。

(二)流行性腮腺炎

由腮腺炎病毒引起,主要通过飞沫传播,多见于青少年。

症状:单侧或双侧腮腺肿痛、发热、张口困难,严重者可并发睾丸炎、卵巢炎等。

防控要点:接种麻腮风疫苗是最有效的防护措施;发现腮腺肿痛应尽快就诊,居家隔离至症状完全消退;保持口腔清洁,饮食宜清淡。

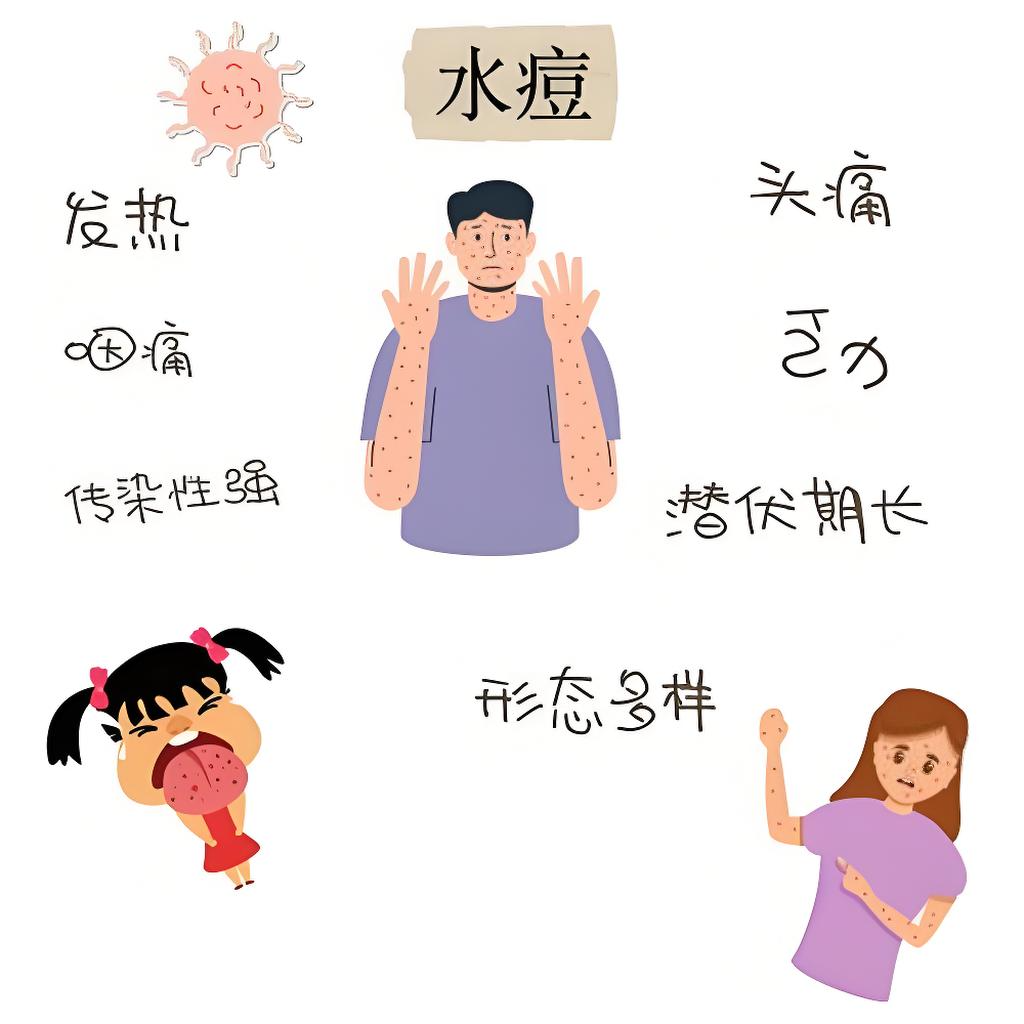

(三)水痘

水痘多发生在儿童和青少年,但在大学校园中仍偶有爆发。病毒通过空气飞沫或直接接触水疱液传播。

症状:发热后1天左右出现皮疹,先见于躯干、头面部,随后向全身扩散,疱疹呈“星空”分布。

预防建议:接种水痘疫苗可有效预防;保持宿舍清洁通风,避免共用毛巾、衣物;皮疹未结痂前避免上课或外出,以免传染他人。

二、蚊媒与虫媒传染病

随着全球气候变化与人员流动加快,一些原本流行于热带、亚热带地区的蚊媒传染病,开始在我国南方乃至中部地区出现输入病例。秋季仍是蚊虫活跃期,防蚊灭蚊工作不可放松。

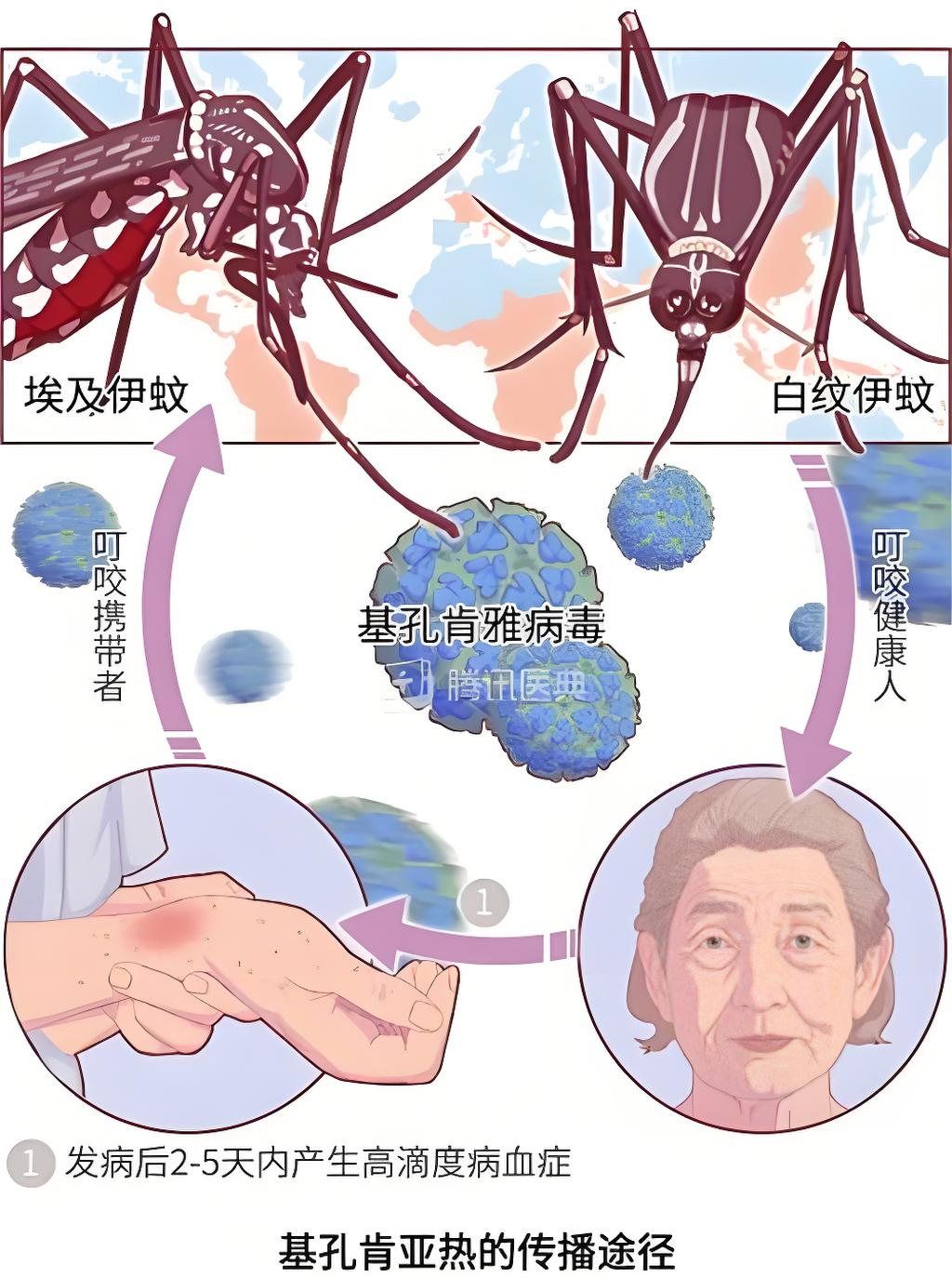

(一)基孔肯雅热

基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒引起的急性发热性疾病,通过伊蚊叮咬传播。该病最早发现于非洲,近年来在东南亚、南亚、南美洲等地多有流行,我国部分沿海省份已报告输入病例。

临床表现:起病急:感染后2—12天内发病,体温可迅速升高至39℃以上;关节疼痛明显:尤以手腕、踝、膝等小关节疼痛剧烈,甚至影响行走;皮疹与乏力:部分患者伴有红色皮疹、头痛、恶心、肌肉酸痛;病程特点:多数患者1周左右好转,但少数人可出现持续数周甚至数月的关节不适。

防控要点:清除校园及宿舍周围积水,消灭蚊虫孳生地;使用蚊帐、纱窗、电蚊香等物理防蚊措施;外出时穿浅色长袖衣裤,减少皮肤暴露;旅行或实习前如前往热带地区,应提前了解当地疫情并做好防护。基孔肯雅热与登革热、乙型脑炎等同属于蚊媒传播疾病,目前暂无特效药物,防蚊灭蚊、早诊早治仍是关键。

三、消化道传染病

(一)秋季腹泻

秋季腹泻多由轮状病毒引起,主要表现为腹泻、呕吐、发热。大学宿舍、食堂若存在卫生隐患,易导致传播。

预防要点:注意手卫生,饭前便后洗手;不喝生水,不吃隔夜或变质食物;出现腹泻时要及时补液,防止脱水;若多名同学出现类似症状,应立即报告校医院。

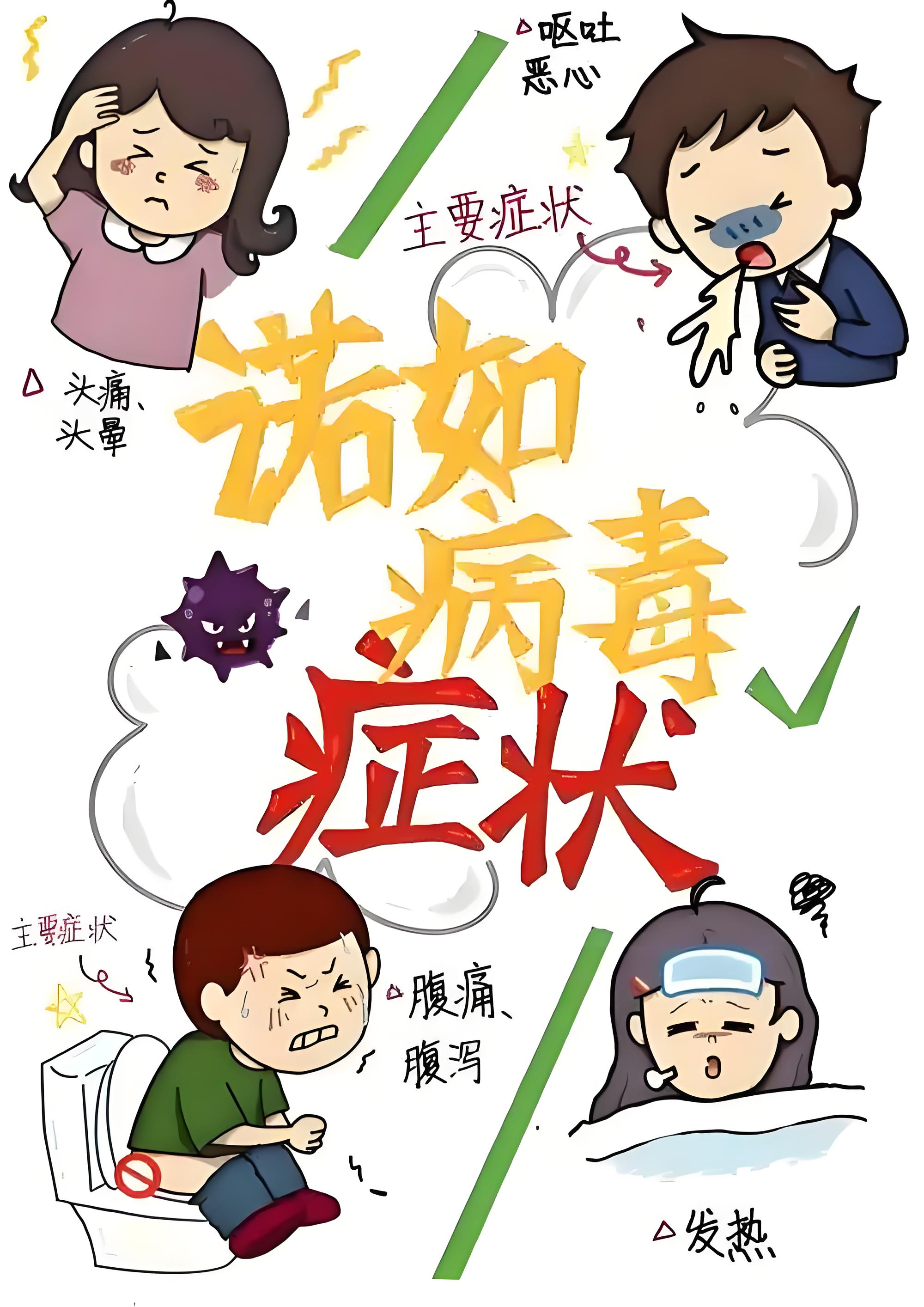

(二)诺如病毒感染

诺如病毒感染全年均可发生,冬季尤为高发。病毒极具传染性,少量病毒颗粒即可致病。

传播途径:污染的食物、水源,或与患者接触后的手口传播。

防护措施:加强食堂卫生管理;严格执行“洗手五步法”(湿→搓→冲→擦→关);出现呕吐、腹泻的学生应及时就医并居家休息。

四、健康防线:从生活细节做起

规律作息:保持充足睡眠,减少熬夜,提升免疫力;

合理膳食:多吃新鲜蔬果,补充维生素;

加强锻炼:每日适度运动30分钟以上;

勤通风、常消毒:宿舍、教室保持空气流通;

个人用品专用:毛巾、水杯、枕巾不混用;

发热及时报告:出现可疑症状及时到校医院就诊,不带病上课;

心理健康同样重要:保持愉快心情,缓解学习压力。

五、共同守护健康校园

防控传染病不仅是个人责任,更是校园公共卫生的重要一环。学校将继续加强环境卫生整治与疫情监测,定期清洁消毒,保持干净整洁,同学们要自觉养成良好卫生习惯,互相提醒、共同防护。健康是一种能力,也是一种责任。愿每位同学都能以科学的态度、积极的心态,共筑“无疫校园”防线。秋冬季节,请同学们关注身体变化,如出现持续发热、皮疹、咳嗽、呕吐或关节疼痛等异常,应尽早就医并报告辅导员。让我们一起从细节做起,让健康、阳光与笑容常驻校园!